受け継がれる美意識 – 小石原焼の魅力

小石原焼は、1669年にその起源を持つ、豊かな歴史を誇る陶器です。

福岡県の小石原皿山で陶土が発見されたことが始まり、その後、磁器の技術も取り入れられながら、独自の発展を遂げてきました。

1975年には、国の伝統的工芸品に指定され、その価値は広く認められています。

小石原焼は、生活雑器としての道を歩みながら、素朴で温かみのある独自の魅力を確立してきました。

天和2年(1682年)、黒田3代藩主・光之が招いた肥前・伊万里の陶工が中国風の磁器を伝え、既に小石原にあった髙取焼と交流することで、小石原焼の基礎が形成されました。

大正から昭和初期までは共同窯で大型の甕・鉢・皿・すり鉢などを制作していましたが、民陶ブームの到来により個人窯元が増え、日常で使われる生活の器づくりが活発化していきました。

特徴的な技法

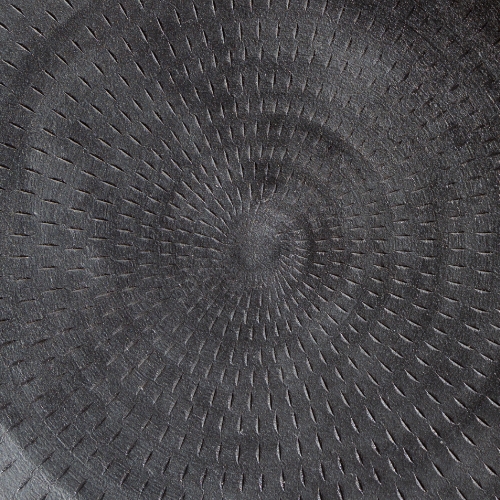

飛びかんな

刷毛目

流掛け

藁刷毛

櫛目

小石原焼を代表する技法の一つが「飛びかんな」です。これは、化粧土を掛けた後の生乾きの器を轆轤で回転させながら、鋼の道具でリズミカルに点状の刻みを入れていくもので、独特の装飾と質感が生まれます。

その他にも、刷毛目、櫛目、打掛け、流掛け、指描き、藁刷毛など、多様な伝統技法が用いられ、一つ一つの器に豊かな表情を与えています。これらの技法は、長年の歴史の中で培われてきた職人の知恵と技術の結晶であり、小石原焼ならではの温もりと力強さを生み出しています。

「芸術」と「商品」の融合

私たちは、小石原焼が持つ「芸術性」と、日々の生活で使われる「商品」としての実用性を融合させることを目指しています。

伝統的な意匠を大切にしながらも、現代の食文化やライフスタイルに合わせた新しいデザインを積極的に取り入れ、外食産業のプロの料理人の方々から、一般のご家庭まで、幅広いニーズに応えることができる商品展開を行ってまいります。

昭和33年(1958年)のブリュッセル万国博覧会でのグランプリ受賞や、昭和36年(1961年)の日本工芸館小石原分館(現・小石原工芸館)の設立も、小石原焼の発展に大きな弾みをつけました。

多くの窯元は伝統の技を大切に守りながらも、さらなる発展を目指して新しい作風の確立に取り組んでいます。